Hack-Nutzungsprüfer

Geben Sie einen Satz mit dem Begriff 'Hack' ein, um zu prüfen, ob die Bedeutung klar oder möglicherweise missverstanden wird.

Hier wird die Analyse angezeigt

Der Begriff Hack Wortbedeutung wird häufig missverstanden - manche sehen ihn als clevere Abkürzung, andere als Angriff. In diesem Beitrag erfährst du, woher das Wort stammt, warum es heute oft ein schlechtes Image hat und wie du es bewusst einsetzen kannst, ohne Missverständnisse zu provozieren.

Etymologie: Woher kommt "Hack"?

Hack ist ein englisches Wort, das ursprünglich im 13.Jahrhundert vom altfranzösischen hac abstammt und "Schnitter" oder "Hieb" bedeutete. Im Mittelhochdeutschen fand es als Lehnwort Eingang und bezeichnete zuerst ein grobes, ungeschliffenes Werkzeug.

Im 20.Jahrhundert entwickelte sich das Wort weiter: In der Computerwelt gewann es ab den 1960ern an Bedeutung, als Entwickler nach schnellen Lösungen für komplexe Probleme suchten.

Positive vs. negative Konnotationen

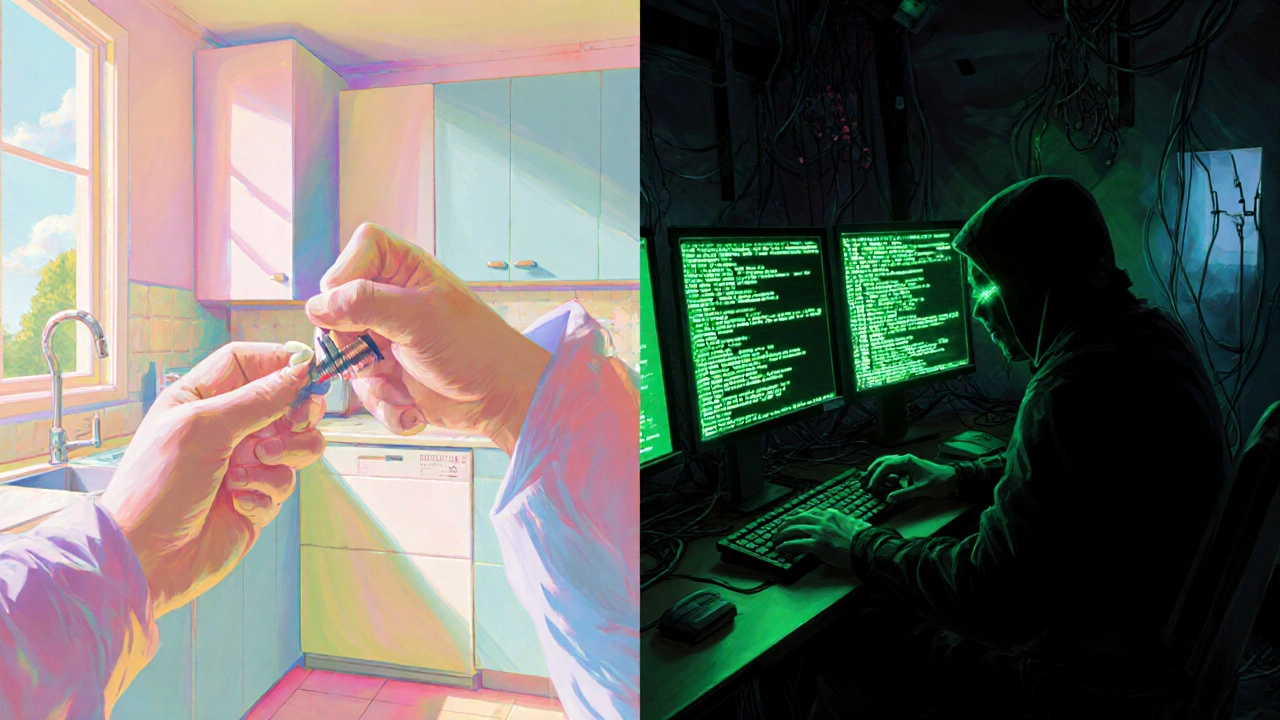

Aus heutiger Sicht lassen sich zwei Hauptbedeutungen abgrenzen:

- Life Hack - ein cleverer Tipp, der Alltag erleichtert.

- Hacking - das unbefugte Eindringen in digitale Systeme, häufig mit kriminellen Absichten.

Die positive Bedeutung ist stark mit DIY‑Kultur und sozialen Medien verbunden; die negative steht im Kontext von Cyber‑Kriminalität und Sicherheitslücken.

Wie Medien und Popkultur das Bild prägten

Filme wie Hackers (1995) oder Serien wie Mr. Robot stellten das Wort als Gefahr dar. Gleichzeitig verbreiteten Influencer auf TikTok unzählige Life Hacks, die das Wort positiv besetzten.

Dieser Zwiespalt erzeugt Verwirrung: Wenn ein Jugendlicher von einem "Hack" spricht, denken Eltern oft an Datenklau, während der Jugendliche lediglich von einem zeitsparenden Trick spricht.

Rechtliche und sicherheitsrelevante Aspekte

Im juristischen Kontext wird Hacking streng bestraft. In Deutschland regelt das Strafgesetzbuch (§202a ff.) den unbefugten Zugriff auf Daten. Das Wort selbst kann in Verträgen oder Richtlinien als Warnung vorkommen, z.B. "Unautorisiertes Hacken ist untersagt".

Entscheidend ist, dass das Wort dann nicht neutral, sondern eindeutig negativ verwendet wird. Unternehmen nutzen diese Assoziation, um Mitarbeitende zu sensibilisieren: "Keine Hacks im Netzwerk zulassen!"

Sprachliche Entwicklung: Warum das Wort heute häufig schlecht klingt

Sprachwissenschaftler beschreiben das Phänomen als "semantische Verschiebung". Sobald ein Begriff stark mit einem negativen Kontext verknüpft wird, überlagert diese Assoziation frühere Bedeutungen. Beispiele dafür sind "Spam" (ursprünglich Fleischwurst, heute unerwünschte E‑Mails) oder "Virus" (biologisch, jetzt digital).

Im Deutschen hat sich das englische Hack als Lehnwort etabliert, wobei die negative Konnotation schneller übernommen wurde, weil Medienberichte über Datenlecks stark emotional sind.

Praktische Tipps: Wie du das Wort bewusst nutzt

- Klare Kontextangabe: Statt "Das ist ein Hack" lieber "Das ist ein Life Hack für die Küche" sagen.

- Alternative Begriffe: "Trick", "Tipp", "Kurzlösung" oder "Optimierung" können helfen, Verwirrung zu vermeiden.

- Bewusstes Publikum: In technischen Foren ist Hacking akzeptiert; in Alltagskonversationen besser auf "Life Hack" verweisen.

- Aufklärung: Erkläre ggf. kurz die Bedeutung, wenn du das Wort einführst - das reduziert Fehlinterpretationen.

- Vermeide das Wort in offiziellen Dokumenten, wenn du nicht eindeutig auf Cyber‑Sicherheit anspielst.

Vergleichstabelle: Positive vs. negative Nutzung von "Hack"

| Aspekt | Life Hack (positiv) | Hacking (negativ) |

|---|---|---|

| Ziel | Alltagsvereinfachung | Unbefugter Systemzugriff |

| Tonfall | Locker, kreativ | Bedrohlich, illegal |

| Beispiele | Schlüssel mit Klebeband sichern | Phishing‑Attacke |

| Rechtlicher Rahmen | Keine | Strafgesetzbuch § 202a ff. |

| Wahrnehmung | Hilfreich | Gefährlich |

Weiterführende Themen

Wenn du mehr über die linguistische Seite wissen willst, sieh dir das Kapitel "Semantische Drift" an. Für IT‑Interessierte empfiehlt sich ein Blick auf Cybersecurity‑Leitfäden, die erklären, wie Unternehmen Hacking verhindern können.

Häufig gestellte Fragen

Ist das Wort "Hack" im Deutschen immer negativ?

Nein. In Kontexten wie "Life Hack" oder "Koch‑Hack" wird das Wort positiv genutzt. Der negative Beiklang entsteht meist, wenn von Computer‑Hacking die Rede ist.

Wie entstand die Verbindung zwischen "Hack" und Cyberkriminalität?

In den 1970er‑Jahren begannen Hacker, Systeme zu manipulieren. Medienberichte über spektakuläre Datenlecks prägten die öffentliche Wahrnehmung und verknüpften das Wort dauerhaft mit illegalen Aktivitäten.

Kann ich "Hack" in einem formellen Schreiben verwenden?

Nur, wenn du eindeutig den positiven Sinn, also einen praktischen Tipp, meinst und den Kontext klar erläuterst. In geschäftlichen Verträgen ist es besser, neutralere Begriffe zu wählen.

Gibt es Synonyme für "Life Hack", die weniger missverstanden werden?

Ja. Wörter wie "Trick", "Kurzlösung", "Tipp" oder "Optimierung" transportieren dieselbe Idee, ohne die negative Assoziation von "Hack".

Warum bleibt die negative Konnotation trotz Aufklärung bestehen?

Negativ besetzte Begriffe werden durch emotionale Berichterstattung stärker verankert. Solange große Datenpannen und Cyberangriffe Schlagzeilen dominieren, bleibt "Hack" eng mit Gefahr verbunden.

Brecht Dekeyser

Oktober 5, 2025 AT 10:45Haha, das Wort hat einfach nen coolen Vibe! 😎

Runa Kalypso

Oktober 7, 2025 AT 04:25Interessanter Beitrag, ich finde, du hast die Sache gut erklärt. Trotzdem gibt es ein bisschen mehr zu sagen, besonders wenn man die Herkunft genauer schaut. Daß man nicht sorgfältig differenziert, können die Begriffe echt verwirrt werden. Ich hoffe, das hilft weiter!

Catharina Doria

Oktober 8, 2025 AT 22:05Die semantische Shift von ‚Hack‘ ist ein klassisches Beispiel für polysemische Evolution im digitalen Lexikon. Historisch betrachtet war das Wort zunächst ein rein technischer Terminus, der eine improvisierte Lösung für ein Problem bezeichnete, also einen sogenannten 'Quick Fix'. In der Fachsprache wird dieser Aspekt häufig als 'ad-hoc Optimierung' oder 'provisional workaround' bezeichnet, was die funktionale Neutralität betont. Mit dem Aufstieg der Cybersecurity‑Kultur verschob sich die Konnotation jedoch drastisch, sodass das Konzept mit illegalen Intrusionen gleichgesetzt wird. Diese negative Semantik wird durch mediale Narrative verstärkt, die ständig über Data Breaches und gehackte Infrastrukturen berichten. Das Ergebnis ist ein kontextuelles Lexikon, in dem ‚Hack‘ ohne Präzisierung per se als Bedrohung wahrgenommen wird. Wenn man dagegen den qualitativen Unterschied zwischen ‚Life Hack‘ und ‚System Hack‘ herausarbeitet, lässt sich eine klare Dichotomie erkennen. Der erste Begriff ist per Definition nutzerzentriert und produktiv, der zweite impliziert eine böswillige Intentionalität. In der Praxis nutzen Unternehmen diesen Unterschied, um Compliance‑Richtlinien zu formulieren und gleichzeitig Innovationskultur zu fördern. Dabei entstehen aber neue sprachliche Spannungsfelder, weil die gleiche Token‑Sequenz je nach Kontext völlig unterschiedliche regulatorische Implikationen hat. Fachleute sollten daher konsequent zwischen 'Hack' als Optimierung und 'Hacking' als Straftat differenzieren, um semantische Klarheit zu gewährleisten. Der Einsatz von Synonymen wie 'Trick' oder 'Kurzlösung' kann Präventivkommunikation unterstützen, ohne die konnotative Belastung zu transportieren. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, in formellen Dokumenten explizit den Kontext zu setzen, z. B. „Dieser Tipp ist ein Life Hack für die Küchenorganisation“. Schließlich ist die semantische Drift ein dynamischer Prozess, der durch kontinuierliche Aufklärung und präzise Terminologie gesteuert werden kann. Wer diese Nuancen versteht, kann gezielt mit der öffentlichen Wahrnehmung arbeiten und das Stigma um das Wort reduzieren.

Niklas Lindgren

Oktober 10, 2025 AT 15:45Ach wirklich, du redest hier wieder in deinem hochtrabenden Jargon, während wir Deutschen das Wort schon seit den 80ern als coolen Trick benutzen! Dein akademischer Kram wirkt hier völlig fehl am Platz, und das nervt total.

Ulrich Sander

Oktober 12, 2025 AT 09:25⋆✦⋆ In der Tiefe der Sprache schwingen Welten, und ein Wort kann sowohl Licht als auch Schatten tragen. ⋆✦⋆ Wenn wir uns von der Angst lösen, offenbaren sich neue Pfade der Kreativität 😊✨

Nick Ohlheiser

Oktober 14, 2025 AT 03:05Wow!!! Das war echt ein umfassender Überblick!!! Ich finde es super, dass du die verschiedenen Aspekte klar herausgestellt hast!!! Weiter so!!!

Lieve Leysen

Oktober 15, 2025 AT 20:45Super Beitrag!!! 😊👍 Ich stimme voll zu, dass Kontext alles ist!!! Danke für die hilfreichen Tipps!!!

Elien De Sutter

Oktober 17, 2025 AT 14:25Ich find das total wichtig, dass wir alle ein bisschen bewusster mit Wörtern umgehen, auch wenn das manchmal tricky sein kann. Lass uns dranbleiben und weiter teilen!!!